癸卯金秋,毕业四十年后的同学们将又一次走进这既熟悉又陌生的校园,共同回顾那段难忘的大学时光。金秋,是一个美好的季节,也是各类学校举办庆典纪念活动的黄金时节,但对于我们七七级同学而言却没有特殊的标志性意义,因为我们是新中国历史上少有的一届春季入学冬季毕业的大学生。这是时代的产物,它注定了我们这届大学生的特殊印记,也昭示着每位七七级同学都可以讲出异于他人尤其是迥然不同于当代大学生的新奇故事。

01入学

现在正是本年度大学招生录取的关键时刻,到处都洋溢着准学子们手捧录取通知书的兴奋之情。但不知怎的,我仍然习惯于把录取通知书说成入学通知书,大概是深刻的历史记忆铸就了我的思维定式,显得我有些顽固。我的追忆首先就从我的入学经历谈起吧。

我是1974届高中毕业生。毕业后待了半年业,然后进入了一家工厂当了一名车工,两年后被调到政府机关当办事员,转成了国家干部身份。虽然如此,但我少年时期萌生的大学梦始终未泯。潜意识里我在等待机会,等待着能够走进高等院校的那一天。

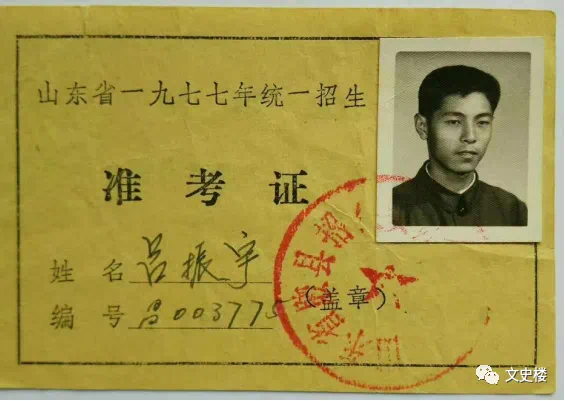

1977年中央果断决定恢复大学招生考试。面对突然而至的历史机遇,我毫不犹豫地把准备参加高考的打算告知了父母并得到了他们的大力支持。其实,在当时“文凭热”还没有在社会上兴起,在城镇,不上大学也可以就业,也可以找到不错的工作,上大学并非人们的共识。我身边的一位同事就对我说过:“你已经有工作了,而且都是干部身份了,还上大学干什么?大学毕业还不知道分配到什么地方去,万一分配到边远地区怎么办?如果大学毕业当个老师还不如现在呢!”这位同事说的话反映了那个年代的现实,但是他不知道的是,在我心目中,上大学不仅仅是为了一个饭碗,套用现在时髦的话说,大学里还有我的“诗与远方”。就这样,我完成了报名的一系列手续,准备勇敢地迎接人生的第一次竞争性拼搏挑战。一路从“测验”中走过来的我,这时真真地遇上了一次正规得不能再正规的考试,一次国家级大考。

紧接着的事情是报志愿。首先是选学校。77年的高考志愿是盲报,还没参加考试当然就没有成绩,而且更没有现在的各种模拟考试,所以对自己的实力也无从得知,完全是在盲目的基础上凭感觉来填报的。在我的记忆当中,没有特别的权衡考虑,只是因为对山东大学这个名字感到很亲切,所以就把山大确定为填报的第一志愿。其次是选专业。父亲书架上的书籍是我闲来无事经常翻阅的精神食粮,其中有一本《政治经济学》简明读本和《苏联政治经济学教科书》我曾偶尔浏览过,对其中的内容略知一二,且颇感兴趣,于是顺其自然地选择了政治经济学这一伴我终生的专业。

复习考试的过程与众同学大同小异,这里就不赘述了。

不久后的一天,正在办公室忙碌,同事把一封来自山东大学的公函交到了我的手里。说实在的,在考场上不曾紧张的我这时候却是真的有点紧张了,我不知道信封里面的内容是什么,是通知我考上大学了?还是仅仅送我一份成绩单或安慰信?当那张字字千钧的《入学通知书》映入眼帘的时候,紧张瞬间转化为激动,消息很快不胫而走,收获的自然是亲友同事的一片祝贺。一位邻家叔叔认真地对我说:“你是恢复高考后的第一届大学生,你们会被载入史册的。”这句话给我留下了深刻的印象,事实证明,这位前辈的说法是正确的,我们是承前启后、处在大转折时期的一代大学生,我们身上背负着鲜明的历史印记。

根据《新生入学注意事项》的要求做了些准备,78年的2月27日这一天,我与历史系新生李宝金同学作伴,登上了青岛开往济南的102次列车。初春天短,到达济南站已是夜幕降临,出得车站,因行李耽搁,直到晚上十点多才乘上了学校接站的大卡车,向着山大奔来。我之前走过近,也走过远,最远到过南京,但是济南对我来说还是人生第一次亲近。辨不清方位,分不清东西南北,在寒冷的夜色中来到了我向往已久的山东大学新校,现在叫做中心校区。

第二天天刚亮,一阵羊叫声把寝室里的同学们吵醒了,趴在床上向外一看,一位老农正赶着一群绵羊从窗前走过,颇为诧异。起床后赶紧到院子里转了一圈,这才发现,当时的山大新校是一所开放式校园,西北角这一段尚无院墙,虽然有些令人不解,但也有好处一个:出入方便。这是母校留给我的第一印象。

熟悉后方知,同室的同学来自山东各地,系里提前根据年龄安排了床位。我的年龄属于中间偏下,被分到了上铺。我的下铺是来自解放军的于世良同学,也是我们的组长。同室还有魏法元、张鲁伟、王五一、姜东溟、李明俭同学。安顿下来之后,四年充实快乐的校园生活也就正式拉开了帷幕。

第二学期开学后的军训

02学习

大学学习生活与中小学迥然不同,走进大学后才真正体验到了什么是大学。所以我一直有一个观点,进没进过大学校门是有很大区别的,不仅是学到知识多少的问题,更重要的是有否经历过高等教育的系统训练和氛围熏陶。

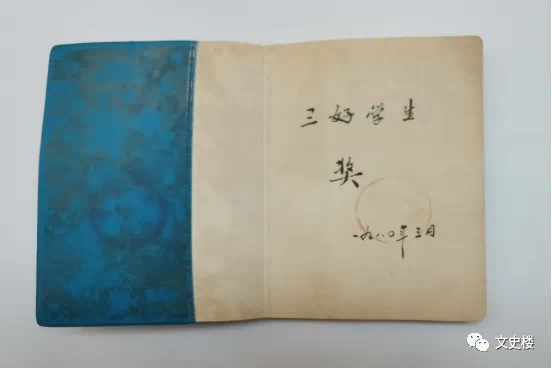

入学教育结束后,正式开始上课。第一学期安排了一部分公共基础课,如《党史》、《写作》、《英语》等,也安排了专业课《政治经济学》。记得第一堂课是《中共党史》,与哲学系同学同堂上大课。虽然在中学也了解一些党史知识,但系统地学习党的历史还是从这里开始起步的,特别是学会了对照史料研究历史的学习方法。《写作》课是无深无浅的学问,没有很深的印象。《英语》则是很受同学们重视的课程,虽然当时对外开放的大幕尚未开启,但是莘莘学子们都明白,要学好知识做好学问,外语是必不可少的工具,大部分同学都在外语上下了不少的功夫。所谓校园里的晨读、路灯下的夜战,基本上都是在攻读外语。特别是每天早晨学校广播喇叭里播放的《英语900句》,铸成了山大新三届一代人难以忘却的记忆。我在中学时期就开始对英语产生兴趣,购买过1972年商务印书馆再版的《基础英语教材》,收听过安徽人民广播电台开播的《业余外语广播讲座》。这些铺垫,再加上高中里也曾开设英语课,为我大学期间的英语学习奠定了些许基础。所以,才有了大二参加系里英语竞赛获得第二名的幸事。

第一学期的期末考试,至今记忆犹新。我们的专业课《政治经济学》竟然采用了口试的形式,这是我第一次经历口试,既高兴又紧张。高兴的是不用死记硬背了,也不用动笔划拉半天了;紧张的是从来没有经历过,考题要随机抽取,不知如何是好。幸运的是,过程进行得很顺利,抽到的题目是简述剩余价值是怎样形成的。经过一学期的反复灌输,这个知识点早已烂熟于心,所以剩下的就是如何逻辑清晰地表述出来的问题。还好,没有慌,没有乱,自认为头头是道地回答了问题。看得出,老师满意,成绩给优,于是满心欢喜地回家欢度第一个暑假去了。

第三学年初获得的“三好学生”证书

除了课堂学习,值得一提的还有文史楼上的图书馆和阅览室,那是让我大开眼界的地方。阅览室位置优越,下了课顺路就可以走进这个第二课堂。记得当时在社会上通常看到的只有主流权威的几份党报党刊,而在这里则可以看到各地方各部门各高校的报刊杂志,还有香港《文汇报》、《大公报》,学术、文化、商业、生活,各种各样的信息扑面而来,冲击着眼球,开拓着脑路。在阅览室里,我知道了现刊过刊的概念。在图书馆里学会了按著录查阅图书的方法。在70年代末80年代初,纸质的书籍报刊,是人们获取知识的最重要的渠道,大学的图书馆就是这种渠道的宝库,进没进过大学校门的区别,很大程度上也体现在是否在大学图书馆里沉浸过、徜徉过。在我们毕业之前,图书馆新馆落成开放,遗憾的是当时已经过了如饥似渴寻求知识的狂热期,反而没有给我留下多少印象,脑海里记忆深刻的还是文史楼的那些现在看似逼仄简陋当年却是学生精神家园的神圣空间。

03花絮

五湖四海。在当时那个年代,人的流动性很差,交际面十分有限,在上大学之前,接触到的身边人基本都是山东人,听到的几乎全是葱味口音。到了山大,虽然我们班的同学都是本省同乡,但我们的老师却是来自天南海北,语系多彩纷呈。庄德钧主任浓重的江苏口音,虽然听起来有些吃力,但却散发着特有的语言魅力。周之美老师和陈乃圣老师的南方口音也让我这土生土长的齐鲁子弟着实耗费了一些脑细胞。自此以后,我对南方口音平添了特殊的兴趣,甚至觉得能讲一口南方話也是一件令人羡慕的事情,我自己是做不到了,就把这份情愫转移到了身边人身上,后来在单位录用新人时,凡是条件相同者,我都愿意把票投在南方人身上,我喜欢五湖四海的感觉。

称呼之趣。在中小学时代,同学都是同龄人,相互之间的称呼非常简单,直呼其名。但是进了大学校门就不一样了,众所周知,我们七七级同学们的年龄差距很大,由此就产生了一个彼此怎样称呼的问题。从我们班的实践来看,年龄偏小的,或者看上去年龄偏小的,一般都是直呼其名或者是以“小某”相称,究竟以什么相称也没有一定之规,靠感觉,靠先入为主。年龄偏大的,或者看上去年龄偏大的,则按社会上的习惯称呼为“老某”。本人的年龄在班里属于中偏下,所以收获的称呼就有好几种。有直呼全名的,有只喊后面俩字的,还有喊“老吕”的,全凭同学对我的第一印象。我最受用的恰恰是“老吕”这一称呼,也是我上大学的一个收获,说明我成熟了,说明我在别人眼中已经不是小同志了,这可不是谁规定的,也不是我自己争取的,是大家对我的自发的认可。

重组风波。我们班入学时共有五十几名同学,被分为了六个小组,我所在的是第六组,其中七位男同学住在同一个寝室。起初,同学们来自四面八方,相识相聚,同吃同住,白天一起上课,晚上同室共寝,十分亲切。特别是世良同学“床上军衾薄,怀中暖袋寒,厉号惊梦起,明月照窗前”的军旅体验,五一同学爬电线杆子的传奇经历,鲁伟同学无事不通的满满自信,都给寝室的卧谈会带来了不少的欢乐。但毕竟入学之前的经历不同,个人的脾气个性相异,再加上生活习惯作息时间也五花八门,有时候也难免会引发一些你影响我我影响你的不和谐。说起来都是一些鸡毛蒜皮的小事情,但不知怎的,居然引起了班委的重视,以照顾部分同学睡眠为名,后来把我们六组进行了拆分,我被分到了一组,与胡元奎、魏焕信等同学成为了新室友。其实,生活习惯作息时间的不同,是普遍存在的,需要大家相互关心相互忍让,仅仅用拆分重组的办法解决这类问题是不明智的。最负面的影响是,一部分同学说不清自己当年是哪一组的成员了,造成了记忆的负担和混乱。事情客观地发生了,留下的只是一段小小的遗憾。

第一学年第六小组部分同学

新一组同学

新一组同学

04师恩

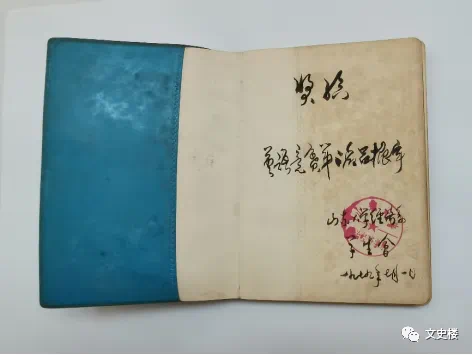

回过头来想想,我们七七级是新中国高等教育史上特殊的一个年级,这句话应当从两个方面理解。一方面,我们这届学生是载入史册的一届特殊的学生;另一方面,我们的老师们也是见证和经历了这个特殊阶段的一批大学教师。此前,他们荒废了十年正规的专业教学,他们也是如饥似渴地投入了一段崭新的教学生活。为七七级学生上课,同样在他们的职业生涯中注定留下了难以磨灭的痕迹,若干年后,给我们上过课的老师还对当时的课堂情景记忆犹新,对我们同学的名字还留有不少的印象。我们都记得,给我们上课的老师们,都会以不同的话语先给我们送上真诚的祝福,然后认真细致地给我们讲课,课后耐心地为我们作辅导,释疑解惑。周之美老师的《政治经济学》课,讲得不急不缓,循序渐进,引人深思。马家驹老师的《资本论》课,逻辑性强,严谨缜密,学术含量高。陈乃圣、毛永林、常汝娟、林白鹏、赵植业等诸位老师,正是他们的诲人不倦,给我们打开了宽阔的思路,夯实了扎实的专业基础。尽管十年耽搁的后果和历史条件的限制,有的老师的业务水准并不那么尽如人意,但他们的治学态度、敬业精神是毋庸置疑的。不仅如此,老师们对我们的关心呵护处处体现,生活中的困难,毕业时的选择,乃至毕业之后的发展,都在老师们的惦念之中。我至今还保存着毕业后因为联系讲学、求索文稿、新书出版、学术探讨等事项与陈乃圣、蔺子荣、林白鹏、赵海成等老师们的通信,有些事情已经记忆模糊了,但重读信札,老师对学生的殷殷厚爱跃然纸上。

05出炉

1982年1月,我们结束了四年的大学生活,怀着对未来的憧憬,离开了美丽的山大校园(留校的同学除外),跨入或再次跨入火热的社会,实现了人生的一次螺旋式上升。

我走出校门后的第一个工作岗位,是任教于山东化工学院,自己的位置从课桌换成了讲桌,自己的身份从学生变成了教师。从这时起,我也开始体验到了教学工作的荣耀和艰辛,看似没有日晒雨淋,没有挥汗如雨,但却是一项社会必要劳动时间含量很高的复杂劳动。

80年代是一个激扬奋进的年代。初出校门曾因新一代大学生的身份自豪了几天,但很快发现还有更高的目标可以攀登,于是1985年,我在于良春同学的鼓励下,考取了中央党校的硕士研究生,有幸与于良春、马传景、姜东溟三位同学在中央党校研究生院共同深造,这也是我们四个人两次同窗的难得的缘分。更有缘分的是,我入校一年后,又迎来了进入中央党校培训部学习的张鲁伟、崔建平二位同学,他们是作为优秀青年干部选拔到中央党校来进行正规培训的,学制也是三年,这样,我又与他们两位在中央党校共同度过了两年时光。算起来,我们班有我们六位同学同时或压茬再续同学缘,这在中央党校恐怕也是罕见的一件幸事。如果再加上同期在中央党校学习的我系七八级的段晓光、许子敬、王逸清、张金彪和七九级的刘为群、王爱华等诸位同学,这个队伍的规模更大、更为称奇。

研究生毕业后,我又回到青岛从事了十几年的党校教育、十几年的宣传文化工作。迄今,三十多年时光就这样倏忽而过,不管人生路程走在哪个阶段,不管身处什么位置,“凡我在处,便是山大;有你在时,那便是家”的感觉始终萦绕在心头。进了山大门,终生山大人。感恩母校!

转自:公众号文史楼