相比学校生活丰富、工作经历多彩的同学们,我应该是“人类简史”者,因为我只读过一个学校的书、在一个报社做了一份采编工作便退休了,退休后出任的中国广告主协会副会长是组织批准的兼职,属于志愿者。

一个学校便是山东大学。我绝没有贬低自己上过的中小学的意思,只是自1966年入小学到1976年高中毕业,我虽上过十年学却没读过几本书。记得第一次发课本是四年级,第一次真正学到让我感兴趣的数理化是初一——后来叫那个时期的教育是教育回潮。这一潮回得我如饥似渴狂喝了几口墨水,但也就一年左右吧,课本就是毒草了,被拔除了。伤心了几天后,我便从“每周一歌”找到学习乐趣——用从广播里学会的歌曲对着报纸上刊登的曲谱来学习简谱并自学成功,成功的标志就是高中毕业后我在这所母校当民办老师期间兼过音乐课。至于高中,那是学工学农学军的课堂,类似现在的职业中学,只是“职业”得有些杂,编排剧本学样板戏,开拖拉机修大寨田,扔手榴弹捆炸药包,开山推石修大操场,上下学的自行车后座上驮个拾粪筐,筐里斜插着一根粪叉……事事认真,积极努力,总是要求自己“一不怕苦,二不怕死,排除万难,去争取胜利”,就是没觉悟更没机缘排除万难去找些书来读——为此我批判了自己很多年,真真是老大徒伤悲!

职业生涯里我得了不少新闻奖,但唯一认真收藏的是这一件。在我看来,新闻业务类奖不过是对我业务能力的认可,而五一劳动奖章是对我品质的认可。我祖上算不上有文化但却信奉“勤俭传家久 诗书继世长”,而“不偷工”又被他们摆在做人品质之首要;我对西方文化理解不深,唯独完全认可的是七宗罪之首是懒惰。

所以77年顶风冒雪去投考,只中了个可以走读的师专。坚决不去,我要再考——二等在其次,关键是不能去看天安门上太阳升啊。这事儿闹得懂社会的成人们以为我精神出问题了,否则不会放着城市户口的美好未来不去迎接却要继续当农村户口的民办教师;这事儿还导致了美好障碍出现——学校为了留住“人材”,一边摇晃着可能转正等金灿灿红彤彤的胡萝卜,一边给我等有心再考的青年教师增加工作量,白天几乎是满课,早晚办公又是全体教师一个大办公室,等批改完两个班级各两个课目的作业、备完课回到家,脸都懒得洗就睡了。复习虽不可能,但大学一定要考。于是,最后只我一个人风雨中趟过沙河背着蚊帐打地铺再投考(后来知道,那个考场也只考上我一个人),结果当然不理想,357,人家没考上的人历史地理都能考八九十分,而我英语因为不会没参考,其他科最低是数学68,最高是语文74,竟然没有一门超过75的。显然,去看天安门上太阳升的愿望又落空了,报山东大学中文系也不够分数。伤心了几天,便傻呵呵乐呵呵地听校长的话,报了一个我根本不知道是学什么干什么的山东大学政治经济学系。

所以,山大是我唯一真正读过书的学校,或者说,是山大教会我读书的。因为那里有一个我从来没见过的大图书馆——后来才知道她很小,图书馆里有看起来我一辈子也读不完的书;因为老师和班里81位同学听起来个个都比我有知识,估计我一辈子也追不上,事实也确实没追上——我应该是输在起跑线上的典型吧。

携此自知之明,我开始了山大生活,读书。读书几乎是我山大四年的全部内容,以至于毕业后每每同学们回忆起山大生活中的那些或地上或地下的趣事乐事,我知之甚少。

1987年5月采访大兴安岭森林大火,一日,逃过生死劫后在防火带休息时睡着了,一位解放军宣传干事在拍摄扑火战士时捎带上了形象不雅的我。那天是我儿子一周岁生日。

其实,说读书也是夸自己,现在想来那时候我并不会读书。白天鸭子听雷般地听一只羊换三把斧子的商品价值价格逻辑,夜里恶补格林童话、伊索寓言和唐诗宋词、古文观止,当然是不好意思让人知道的;课上搞不懂计算机穿孔那没完没了的1和0,课下却带着胶东破擦音积极努力地学念26个英文字母,学了一年英语后在快慢两班通考的英语中得了个第五名,就暗自张狂,竟敢借一本英文版的《简爱》来读,当然是读不下去的;与自己生活工作紧密相关的“有借必有贷、借贷必相等”是完全听不进去的,离自己万里千年的那些旦丁巴尔扎克托尔斯泰等笔下男女的命运却让我魂牵梦绕甚至哭湿枕头,哭够了还敢拿笔写小说,当然是没写成的;马克思恩格斯虽学了四年终归是没能推开政治经济学殿堂的门,光学课只听了一节却仿佛看到教授描绘的光科学在不远处闪着绚丽耀眼的光芒,于是从文史楼对面书亭美丽的卖书姑娘巩莉那里买来《科学研究的艺术》,读后激动得直想转系去研究青霉素,当然是没转成的,因为那只是半夜狂想曲……

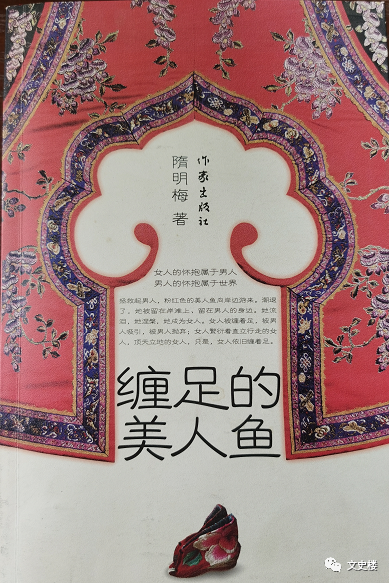

我没有留存自己作品的习惯,这本《缠足的美人鱼》是唯一留存的作品。

由于完全没有目的,只是随心随性地乱翻书,所以那四年的书读得很杂也读得很傻。没从实用的经济学里读懂现实存在的合理性从而生存发展之术,也没从五千年中华史里参透过去从而未来之道;没能透过那么多文学作品看穿人性美丑,更不可能从涉猎较少的哲学大家那里悟明白宇宙的本质从而人与世界的关系。

好多年后我才有勇气承认自己是真正的不学无术。

这种不学无术导致我离开山大后就像喝了一肚子奶水却没能长大的巨婴,踽踽行走在长安街上茫茫然不知所去,好长时间都不适应山大校园外那个北京西皇城根九号院的生存,甚至在生过儿子后把产假变回了山大时光。

回学校住了几个月后,我似乎清醒了些,母校虽温暖但她不是蜗牛壳,她给我知识,我应该把知识变成力量。于是,靠这种知识的力量,我在经济日报采编岗位上傻干加实干36年,直到退休。

流水账本写至此,忽地生出些伤感。逼退伤感的办法是换个角度看人生,这一看,我就又看到了那张大烙饼。

大约是50岁左右吧,几个80后请我吃饭,说是向我讨教成功之法。我告诉他们,首先,世上没有关于成功的教与学,否则,好学又好为人师的我应该能学会成功并且成功的桃李一箩筐了;其次我和他们是两代人,时代背景和人生经历的巨大差异决定我很难与他们共情,又怎敢指导人生?不过,吃了人家的嘴短,总得说两句。于是我玩笑说,第一,他们是馒头和窝头——改革开放的蓬勃向上之气从娃娃催起,持续不间断地把他们催蒸成高状大馒头,部分蒸得不太成功的至少也是个有高度的窝窝头;而我们一代是烙饼,那种我妈烙的外表平整密封、内里分层无数的烙饼,也叫千层饼——曾经我们那代人不知在哪一年突然流行自我嘲评:思想的巨人,行动的侏儒,大概也包含了这个意思,但又不完全是。当然,个别没分层的就成了死面杠子头火烧,亦无分层亦无痛。第二,与第一相关的,由于蒸锅里的馒头们挨得太近,除了努力快速纵向长高,还不得不与周边的馒头们横向竞争生长空间;而我们一代,先是在广阔的空间里野蛮生长,然后是走进开放无边界的时代舞台,大家都跟接了天上掉下来的馅饼般地拿到入学通知书进入大学教室,然后是国家分配工作、各单位争着要大学生,这一系列原因导致我们那个时代的大学同学之间少有竞争,多的是惺惺相惜。带着这种基因毕业的我,哪里懂得这抛弃情不要命也要竞争的时代成功术?饭是白请了。

继续烙饼。被烙饼的过程很痛却是很振奋的。18岁即76年那个多事的秋冬,那个要做纯粹的人、做有益于人民的人、以救世界人民于水深火热为己任的革命小青年,被如来大手抓起来,翻个面,然后猛地“啪啪”向热锅底上狠狠摔砸下去,直到现在还能感觉到那种被摔砸得心惊肉痛、天旋地转的感觉。

不过,这第一次翻面后忽地感觉自己内里有了层次,只是当时并不明白那是什么。好在很快就进入山大,图书馆、老师、同学、操场、小树林,风声、雨声、笑声、读书声,山大的一切动或不动的风景,懂或不懂的书声,都有声有形地让我慢慢感受到那个饼内的层次在动,感受到烙饼比斧头和羊更适合我的胃口,斧头和羊在说身外的事情,而饼在渴望内里更多层次。好多年后我在有勇气承认自己是真正的不学无术的同时,也原谅了自己在山大时的胡乱翻书,我对自己说,求仁得仁嘛。

求仁得仁,83年,在我还没明白党报工作是怎么一回事情的时候,一场反精神污染运动让我二次被翻面,好在因为我对政治世事、机关文化和寰球冷热的懵懂,这一次被摔得并不厉害。不过,我自此似乎有了“不须扬鞭自奋蹄”的功能,主动地不让人知道地自己试着翻面,于是那饼心起层就多起来。

再往后就是大声呼唤着思想解放、体制改革、机制创新、对外开放,东西南北飞来飞去地采撷并传播着改革开放之成果。过程中被翻面已是常态,有涉管理理念的,有涉经济体制的,有涉所有制的,有涉思想文化的,更有涉价值观的。一年又一年,各种翻面,火力或大或小,力道或重或轻,时间或长或短,这一切都给了我很多自我翻面加层的时间和空间。

当这种翻面由习惯变成一种享受后,有时候我甚至会拿一些被定义为问题的东西来尝试自我翻面,比如利改税啦,比如砸三铁啦,比如国有与国营了,甚至东西方制度与文化差异,等等。所以,当80年代末再次被翻面猛摔向热锅底的时候,我甚至以少有的理性来应对,不叫痛不喊冤,笑谈以对,我知道这才叫现实——我必须经历的;我知道这一刻已成为历史——而我那一点点所谓痛与失必将成为历史中无处存放的尘埃。所以,进入本世纪、年过不惑之后,大大小小的翻面于我已是一种感悟机会了。可能是因为内里早已有了很多层次,有了自己的价值判断并可以做些预判,甚至还有些享受那些虽能悟得缘起却不问何去的被摔砸的翻面了。记得有一次两会期间去京丰宾馆看望陈岱孙先生,讨教了些财政问题后不知怎么话题就到了我的工作状态上,我拧拧巴巴地表达了自己正被烙饼的感受,先生盯着我微笑了很久后认真地点了点头说,很好、很好。

确实很好。

我很庆幸自己成了一张千层饼,被摔被翻面的痛或快乐都已凝成我人生资本中权重很高的部分,优质资本。

想来我之所以在历经反复翻面、生出很多层次成为千层饼而不是被摔成死面杠子头,除了感恩生养我的那片山海和父母祖辈,再要感恩的就是教育我的山大老师同学和图书馆了。山东文化、山大教育、山大四年那些毫无目的的听课读书,那些背着书包、夹着教材进出文史楼的老师同学的笑面背影,那些小树林里无边无际的讨论畅想,那些八人宿舍里关灯后的胡思乱说,在过去的40年里给了我认识世界、理解社会、展望未来、坚信未来的强大内力从而行动力。山大虽不是我的天光云影,却参与构筑了我的半亩方塘。

至于离开山大进入经济日报的36年,我想用退休之日胡写的一首《七律-休致经济日报36年事》给老师和同学做汇报:

水火风霜南北疆,

经年卅六一番忙。

银毫屈折展黎庶,

墨海直流卷庙堂。

冬竹邻家桐柳粗,

夏梅墙外菜花香。

蓬莱此去烟云散,

半亩方塘亦大洋。

2023年7月11日

*7月11日是41年前我离开山大到即将创刊的经济日报社报到之日

内容转自文史楼公众号